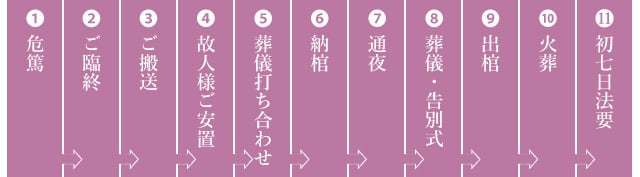

(1)危篤

- ご親族への連絡

医師に危篤を告げられたら早朝・深夜であっても、すぐに近親者へのご連絡をお取りください。

交友関係がわからない場合が見受けられますので事前に連絡先を把握し準備することが大切です。

※エンディングノートを活用すると準備がスムーズに進みます。

(2)ご臨終

- まずはセん・カネコへご連絡ください。(TEL:042-735-3309)

ケース1:ご自宅で亡くなられた場合

まずは掛かりつけの主治医(病院)への連絡を行ってください。

※主治医・病院のない方は119番へのご連絡を行います。

ケース2:病院で亡くなられた場合

医師の死亡判定(死亡診断書の受け取り)が終了し、お身体のご処置が終わると病院から出発することになります。

看病疲れや寝不足で、忘れやすくなることもあるので、こまめにメモをされることをおすすめします。

また、すべての関係書類をひとまとめにできるファイルやかばんがあると整理しやすくなります。 - 死後のご処置

- 死亡診断書

- ご搬送先準備

(3)ご搬送

※病院等でのご訃報ケース

病院でのご処置(エンゼルケア)と死亡診断書お受取りまでのお時間は1時間前後となりますが、その後にお身体のご搬送を行います。その際にご搬送先をお決めいただきます。

※集合住宅やご家庭の事情等でご自宅へのご安置が困難な方は町田会館霊安室でもお預かりが可能です。

(4)故人様ご安置

- 故人のご安置

ご自宅にご安置する場合、座敷に布団を敷き北枕に故人様を寝かせます。

神棚があれば半紙で封じます。寺院によって仏壇の扉を閉める場合もあります。 - 枕経

服装は平服で構いません。

※寺院によっては、枕経のタイミングが異なります。 - 故人様のご意志の確認

エンディングノートなど故人様のご意思があれば確認します。 - 喪主を決定

故人様のご意思を尊重し喪主を決定します。特にご希望がない場合は、ご家族の話し合いで決めます。

一般的には配偶者または、ご長男が務めることが多いです。 - お寺とのご相談

お寺に、葬儀日程、戒名(法名)のご相談をします。

※お寺によって相談方法、タイミングが異なります。

(5)ご臨終葬儀打ち合わせ

- 葬儀社の決定

- 葬儀の形式・日程

お寺、火葬場、葬儀式場の予定を調整し、葬儀日程を決めます。

一般葬ならば知人・関係者に訃報連絡を行います。

家族葬は、知人への連絡は行わないのが一般的です。

※訃報連絡用の書面は葬儀社が用意してくれます。 - 葬儀の内容

葬儀費用の見積りを取り、含まれているもの、含まれていないもの、それぞれの内容を確認します。

会葬御礼品、香典返しの品物、料理の内容、その他詳細を決めます。

※打合せ内容の順番、タイミングは適宜変わります。 - ご遺影写真

- 費用の準備

- 死亡届・火葬許可書取得

死亡届と火葬許可証の手続きは、葬儀社が代行してくれますが、ご自身でもできます。

ただし、ご家族はとても忙しいはずなので葬儀社に任せてしまうのがよろしいかと思われます。

(6)納棺

- 葬儀社の決定

- 葬儀の形式・日程

ご納棺の際に、故人様の好きだった物や思い出の品をご一緒に納められます。

副葬品は原則燃えるものです。プラスチック・鉄・ガラス等は納める事が出来ない為、係員までご相談下さい。

(7)通夜

- 会葬受付

喪服と数珠を準備し、通夜が始まる前までに喪主様とそのご家族は焼香の作法を確認します。

年長者または葬儀社の担当者に聞いてみましょう。

受付では香典を扱うので信頼できる方にお願いしましょう。 - 開式

- 僧侶(宗教者)案内

- 読経

- 親族焼香

- 会葬者焼香

焼香を終えた会葬者を、式場スタッフが通夜振る舞いの席(食事の席)へ案内します。 - 閉式

通夜の前に弔問で香典を供えてくれた方に、香典返しを渡していなければ、記録しておき、後日香典返しを渡します。

8葬儀・告別式

※宗教者の指示によりスケジュールが異なります。

- 開式

喪主様は、出棺時の挨拶を考えておきましょう。文例を参考に自身の言葉で気持ちを伝えましょう。

火葬場に行く間、香典の保管を任せる担当を決めます。

葬儀・告別式後、火葬場まで行く人数を確認。マイクロバスを手配せず、自家用車で乗り合わせる場合は、配車の確認をする。喪主様は、行きは霊柩車に乗りますが、片道運行の為、帰路の配車手配が必要です。 - 開式

- 僧侶案内

- 読経

- 弔辞・弔電

- 親族焼香

- 会葬者焼香

- 献花お別れの儀

- 喪主様挨拶

挨拶は簡潔でよいので、感謝の気持ちを述べます。

(9)出棺

- 霊柩車には、位牌を持った喪主様が同乗します。

- 火葬場の待合室での待機用に、おにぎりやサンドイッチ等でおしのぎを行う場合は、ご人数分のご手配を行います。

又、乾菓子、飲み物は火葬場の売店をご利用願います。

(10)火葬

- 火葬炉/荼毘

- 待機/おしのぎ

- 収骨

火葬が終わると、参列者全員で遺骨を拾い、骨壺に収めます。分骨をしたい場合は、別の骨壺を用意します。

※分骨の際は別途手続きが必要です。 - 火葬場を出発

(11)初七日法要

- 遺骨をご安置

- 還骨法要

- 初七日法要

- 精進落とし

還骨法要、初七日法要の後、精進落としを行います。

食事前には葬儀が無事に終わったことへの感謝の気持ちを伝え挨拶をします。

僧侶が精進落としに同席できない場合は、おもたせとして折詰弁当のご用意をするか御膳料をお包み致します。